Buchgenres

Stöbern Sie nach Büchern

Google Anzeigen

Anzeigen

Bücher

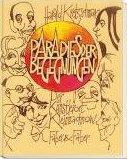

Paradies der Begegnungen. Der Künstlerort Kleinmachnow.

| ISBN | ||

| Autor | Harald Kretzschmar | |

| Verlag | Faber & Faber | |

| Sprache | deutsch | |

| Seiten | 287 | |

| Erscheinungsjahr | 2008 | |

| Extras | - |

Rezension von

Matthias Pierre Lubinsky

DIE MAGIE EINES ORTES bleibt letztendlich unerkl├Ąrlich. Man kann Ursachen suchen, warum es bestimmte Menschen hierher gezogen haben mag. Historiker sind bem├╝ht, Gr├╝nde in geschichtlichen Konstellationen zu finden. Dennoch wird das, was das Au├čergew├Âhnliche eines Ortes ausmacht, sein Air, oft eher im Unaussprechlichen liegen ÔÇô im Magischen.

weitere Rezensionen von Matthias Pierre Lubinsky

Ein solcher magischer Ort ist Kleinmachnow s├╝dwestlich von Berlin. Seit hundert Jahren findet sich hier in ungeheurer Dichte eine ganz bestimmte Klientel von K├╝nstlern ein. Schauspieler, Regisseure, B├╝hnenbildner, Bildhauer, Maler, Karikaturisten und Schriftsteller, Journalisten und Photographen zogen und ziehen nach wie vor hierher. Ihnen allen ist vielleicht am ehesten gemein, dass sie ihre Wohnortentscheidung mit dem Wunsch einer gewissen Ruhe, Ungest├Ârtheit, manchmal gar Einsiedelei verbinden.

Zur Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert schrieb sich das Dorf noch Klein-Machnow. Es bezog seinen Namen durch die Lage s├╝dlich des Machnower Sees. Damals war es bekannt aufgrund seiner l├Ąngst geschleiften Alten Hakeburg. Die Neue Hakeburg stammt aus den Jahren zwischen 1906 und 1908. Der Bau des Teltowkanals von 1901 bis 1906 und der Schleuse Kleinmachnow war ein Wendepunkt. Die Schleuse war eine Attraktion f├╝r die Berliner Ausfl├╝gler, die an den Wochenenden die Umgebung und die Wirtsh├Ąuser bev├Âlkerten. In dieser Zeit war das Dorf in den Blick von Berliner Wohnungsbaugesellschaften ger├╝ckt. Berlin platzte schon aus allen N├Ąhten. Bereits in die erste Einfamilienhaus-Siedlung zogen neben Ingenieuren und Kaufleuten ├╝berdurchschnittlich viele K├╝nstler. Ab Ende der 1920er Jahre wurde Kleinmachnow dann in westlicher Richtung erschlossen. Man erschloss zugleich eine neue Bewohnerschicht durch die revolution├Ąre Standard-Bauweise, die zu deutlich geringeren Preisen f├╝r das eigene Haus im Gr├╝nen f├╝hrte.

Der Karikaturist Harald Kretzschmar schuf ein aufwendiges und ber├╝hrendes Buch ├╝ber diesen ÔÇô seinen ÔÇô Ort. Er zeichnete nicht nur die Portr├Ąts, sondern schrieb auch die biographischen Texte. Texte ├╝ber die menschlichen Schicksale von vielen K├╝nstlern, die hier einen Teil ihres Lebens verbrachten. Diese Schicksale sind nat├╝rlich eng verkn├╝pft mit der Historie. Und die hat den kleinen, beschaulichen Ort am Rande des gro├čen Molochs nie verschont. Aber er hat sie ja auch angezogen: diese anderen, diese besonders Nachdenklichen und mit ihren Zeitumst├Ąnden Hadernden. Die, die es sich nicht zu leicht machen wollten. Das war unter der nationalsozialistischen Diktatur nicht anders als unter der kommunistischen. 1929 zog Adolf Grimme mit seiner Familie nach Kleinmachnow. Er engagierte sich in politischen wie kirchlichen Gruppen gegen die Nazidiktatur. Insbesondere war ihm daran gelegen, Intellektuelle wachzur├╝tteln. Grimme, der 1930 von der sozialdemokratischen Regierung zum Kultusminister berufen worden war, verbreitete unter anderem Flugbl├Ątter der Bekennenden Kirche. Im Oktober 1942 f├╝hrte die Geheime Staatspolizei bei Grimmes eine Hausdurchsuchung durch. Dabei fand sie illegale Unterlagen von Harnack, der der Roten Kapelle zugerechnet wurde. Adolf Grimme wurde zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt. Im April 1945 wurde er von der Britischen Armee aus dem Gef├Ąngnis Hamburg-Fuhlsb├╝ttel befreit. Auch seine Frau Maria hatte Gl├╝ck. Sie war bereits wegen einer schweren Krankheit 1943 aus der Haft entlassen worden.

Alle mehrere Dutzend Portr├Ątierten und Erw├Ąhnten k├Ânnen hier nicht genannt werden. Beschriebene Kleinmachnower Schicksale enth├Ąlt das Buch von Lily und Heinrich Braun, Arnold Sch├Ânberg, Kurt Weil, Werner Bernhardy, Erwin Geschonnek, Walter Janka, Christa Wolff und vielen anderen. ┬╗So etwas wie ein Epilog┬ź liefert dem Autoren, der selbst seit einem halben Jahrhundert in Kleinmachnow lebt, das Leben der Knef. ┬╗Mit diesem besonderen Schlusskapitel hat es seine eigene Bewandtnis┬ź, schreibt Kretzschmar. ┬╗Schon in ihrer Jugend war die am 28.12.1925 in Ulm Geborene und in Berlin-Sch├Âneberg Aufgewachsene dem Ort nahegekommen. Als sie Werner Tummeley, genannt Bernhardy, Vater und Sohn, als 16-j├Ąhrige Zeichensch├╝lerin dort Auf der Breite 7-9 besucht hatte, entschied sich ihre Berufswahl zur Schauspielerin.┬ź Nach einem Leben voller extremer H├Âhen und Tiefen zeichnet Kretzschmar in w├╝rdevollen Worten die letzte Station, die sich Hildegard Knef f├╝r nur wenige Wochen in ihrem anonymen Refugium gesucht hatte. Erst am 1. Oktober 2001 war sie mit ihrem Mann hier eingezogen. Genau vier Monate sp├Ąter verstarb die Schauspielerin an ihrem Krebsleiden. ┬╗Wo alles begann, kommt nun das Ende. Aus tiefster Seele gelebt. Nun wird abgeklingelt. Das letzte Lebenszeichen war ein der Brieftr├Ągerin herausgereichtes Autogramm.┬ź

Harald Kretzschmar vermerkt einleitend, dass er eigentlich kein Schreiber gewesen sei, erst durch dies Buch sei er zu einem geworden. Man kann anmerken: Und zu einem guten! Denn kurz sind sie alle, seine Portr├Ąts. Dennoch sind sie einnehmend, bedr├╝ckend-ber├╝hrend. Er schreibt, wie er zeichnet: keine langen Umwege. Pr├Ązise Striche sind treffende Worte. Und: Der Zeichner versteht es, sich in Schicksale einzuf├╝hlen. Ohne umst├Ąndliche Erkl├Ąrungen wird der Leser in den Bann gezogen. Wie jeder einzelne dieser beschriebenen Individualisten, der K├╝nstler und dabei auch Lebens-K├╝nstler, dem Leben m├Âglichst viel abringen wollte. Kretzschmars und damit des Buches gr├Â├čte St├Ąrke ist das Unterbleiben von Wertungen. Der Autor ist gefeit vor Urteilen und mithin Ver-Urteilungen. Eher versucht er, sich einzuf├╝hlen, sich der jeweiligen Biographie, die ja immer auch tragisch ist, respektvoll anzun├Ąhern.

Hervorgehoben werden soll noch die au├čergew├Âhnlich gelungene Illustration des sch├Ânen Quartbandes. Sie ist nicht nur gelungen, weil der Autor ein begnadeter Karikaturist und Portr├Ątzeichner ist. Die mit zur├╝ckhaltender Strichf├╝hrung verfertigten Skizzen runden die Texte stimmig ab, denn sie sprechen die Sprache des Textes. Das macht das Buch zu einem Erlebnis.

geschrieben am 23.12.2008 | 837 Wörter | 5203 Zeichen

Kommentare zur Rezension (0)

Platz für Anregungen und Ergńnzungen