Buchgenres

Stöbern Sie nach Büchern

Google Anzeigen

Anzeigen

Bücher

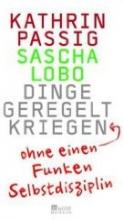

Dinge geregelt kriegen - ohne einen Funken Selbstdisziplin

| ISBN | 3871346195 | |

| Autoren | Sascha Lobo , Kathrin Passig | |

| Verlag | Rowohlt | |

| Sprache | deutsch | |

| Seiten | 272 | |

| Erscheinungsjahr | 2008 | |

| Extras | - |

Rezension von

Bianka Walmroth-Capek

Die Autoren Kathrin Passig und Sascha Lobo sind ge├╝bte Prokrastinierer. So nennt man Menschen mit Aufschieberitis oder Verschieberitis. Auch LOBO ist als Begriff gel├Ąufig, es steht f├╝r "Lifestyle of Bad Organisation" (Lebensstil der schlechten Organisation). Passig und Lobo stellen klar: Prokrastinierer leiden an ihrem Syndrom, sie sind nicht nur faul oder m├╝ssten mehr Selbstdisziplin ├╝ben.

weitere Rezensionen von Bianka Walmroth-Capek

Das Buch ist in f├╝nf Teile untergliedert. Zu Beginn erf├Ąhrt der Leser Wissenswertes zum Thema, zu m├Âglichen Ursachen und die Last mit dem schlechten Gewissen. Dabei wird deutlich: im gewissen Sinne ist dieses Buch auch ein "Antiratgeber". Es will den LOBO nicht mit fragw├╝rdigen Ratschl├Ągen belasten, seine Organisationsschw├Ąche in den Griff zu kriegen. Denn die ├╝blichen 139 einfachen Tipps und 56 Listensysteme f├╝r einen simplifizierten Alltag fruchten nicht. Den Ratsuchenden soll das Ein-Schritt-Verfahren helfen. Eine andere Haltung zu allen und allem ist das Mittel der Wahl. Die im Buch aufgef├╝hrten Tipps zu Organisation und Kommunikation sind nur ein Zusatznutzen.

Im zweiten Teil widmen sich die Autoren dem Thema Arbeit. Psychologen haben untersucht, wieviel in verschiedenen Kulturen gearbeitet wird. Dabei entdeckten sie einen Zusammenhang zwischen dem Grad der Industriealisierung und dem Ausma├č an Freizeit. Je entwickelter ein Land ist, desto weniger freie Zeit haben seine Einwohner. Das schlechte Gewissen, an einem Tag, schon wieder nicht allzu viel gearbeitet zu haben, ist vielen Kulturen fremd. Grundlage des schlechten Gewissens ist das protestantische Arbeitsethos. Der Urvater der modernen Arbeitsauffassung war Huldrych Zwingli, den Passig und Lobo wie folgt charakterisieren: "Seine reformatorischen Bem├╝hungen fu├čten auf einer talibanesken Gedankenwelt, die es an Freudlosigkeit mit jedem unbeleuchteten Vakuum aufnehmen kann." Dauernde Plackerei mit uninteressanten T├Ątigkeiten setzte Zwingli mit Gottesfurcht gleich.

Prokrastinierer schieben weniger lange vor sich her, was f├╝r sie spannende Besch├Ąftigung ist. Wie manche Menschen mehr unter L├Ąrm leiden als andere, leiden sie mehr unter langweiligen T├Ątigkeiten. Von daher pl├Ądieren die Autoren daf├╝r, unsch├Âne Arbeit ganz aus dem Leben zu verbannen. Was ebenfalls ergebnisf├Ârdernd bei LOBOs wirkt, ist eine Begrenzung der Arbeitszeit. Diese hat auch positive Effekte auf Nicht-LOBOs. Eine US-Firma f├╝hrte die 4-Tage-Woche ein, nachdem das Management festgestellt hatte, wie viel z├╝giger und zielstrebiger die Mitarbeiter dann ihre Aufgaben angehen. Die bew├Ąltigte Arbeitsmenge ist nicht kleiner, die Resultate sind nicht schlechter.

Verschieben ist nicht Faulheit, wie Laien gerne glauben. Denn w├Ąhrend man eine geplante Arbeit aufschiebt, erledigen sich andere Dinge daf├╝r umso reibungsloser. Motivation ist durchaus da, nur nicht f├╝r das eigentlich Anstehende. So werden dann lange verschobene Dinge erledigt, z.B. die Post bearbeitet statt die Diplomarbeit geschrieben. Diesen Effekt sollten ge├╝bte Prokrastinierer nutzen. Beispielsweise kann man sich einreden, unwichtige Dinge sollten jetzt sofort getan werden. Dies f├╝hrt wahrscheinlich zum Angehen der wichtigen Aufgabe. Philosophisch weise erl├Ąutern die Autoren, wie bei Nichtbearbeitung eines Projekts im Hintergrund Prozesse ablaufen k├Ânnen, die die Arbeit voranbringen. Und man kann sich auch mit zu viel Planung davon abhalten, das Geplante einmal zu beginnen.

Der dritte Teil handelt Prokrastination im Alltag ab. Passig und Lobo weisen auf die erh├Âhten Anforderungen an die Haushaltsf├╝hrung hin, im Gegensatz zu der Zeit, als die Menschen noch nicht so viel Besitz zu verwalten hatten. Zur Not sollte man eine Putzhilfe einstellen.

Gute Tipps f├╝r Ratsuchende geben die Autoren im vierten Teil, "Abhilfe". F├╝r steuerliche Angelegenheiten empfiehlt sich f├╝r LOBOs eine Steuerberatung. Damit regelm├Ą├čige ├ťberweisungen nicht vergessen werden, sollten Dauerauftr├Ąge eingerichtet werden. Wenn einem das zeitnahe Bearbeiten der Post schwerf├Ąllt, kann man eventuell einen Bekannten darum bitten und ihm im Gegenzug das Erledigen seiner Post anbieten usw. Es gibt Tipps zur Impulskontrolle und einen Abschnitt ├╝ber die Wirkung von Ritalin, ein Medikament u.a. zur Behandlung von ADS, dem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Bei der Arbeit kann man um eine Deadline bitten. Richtig gehandhabt sind Deadlines ein gutes Hilfsmittel f├╝r Prokrastinierer. Schlie├člich erl├Ąutern die Autoren noch das Verwenden von Ausreden. Sie weisen dabei auf das Ziel dieses Buches hin, Ausreden ├╝berfl├╝ssig zu machen, weil man sich sein Leben passend zu seiner individuellen Schwierigkeit einrichtet.

Zu guter Letzt gibt es noch einen Manierenratgeber f├╝r LOBOs, damit sie ihre Umwelt nicht zu sehr in Umst├Ąnde bringen. Es folgt ein Absatz f├╝r Nicht-LOBOs, wie man mit Verschiebern umgehen sollte.

Seit einiger Zeit nehmen sich Psychologen des Themas Prokrastination an. Diverse B├╝cher auf dem Markt geben die ├╝blichen Ratschl├Ąge: Sich das Erledigen der Arbeit vorstellen, die Aufgabe in kleinere Schritte unterteilen, damit man auch kleine Zeiteinheiten pro Tag nutzt usw. Das unterhaltsame "Dinge geregelt kriegen" gibt dem Leser durchaus neue Impulse. Was man nicht ├Ąndern kann, sollte man lassen. Oft ist es sinnvoller, mit der Unzul├Ąnglichkeit umzugehen lernen. Z├Ąhlt man zu den Nicht-LOBOs, schl├Ągt sich aber mit anderen Sorgen herum, kann man ggf. die Ratschl├Ąge f├╝r sich abwandeln. Der Unterhaltungswert des Buches l├Ąsst einen ├╝ber den nicht ganz so sichtbaren roten Faden hinwegsehen.

geschrieben am 03.12.2008 | 776 Wörter | 4790 Zeichen

Kommentare zur Rezension (0)

Platz für Anregungen und Ergńnzungen